こんにちは!IT解決コラム編集部です。

- フリーデスク制を導入したが、Wi-Fiの通信が遅くて逆に生産性が落ちた…

- 重要なオンライン会議なのに通信が悪く何度も途切れてしまう…

- クラウドサービスを導入したが、通信が遅く作業に時間がかかってしまう…

- Wi-Fiが繋がっているのに急に遅くなってしまった…

急にページが開かなくなったり、動画が止まったり…。特にテレワーク中やオンライン会議の最中にこれが起きると、焦りやストレスは一気に高まりますよね。

実際にX(旧Twitter)上には、多くの方が同様の課題に直面している様子がうかがえました。

ここ数日会社のネットが遅い

— み か (@peachicparchic) February 8, 2023

共有のExcelが開かなくて待ってる間に気絶しそう

(꒪꒫꒪ )

会社のネット繋がらん…繋がるけどISDNくらい遅い

— かな (@vvkanakanavv) January 25, 2024

この記事では、会社・店舗・シェアオフィスなどの事業者さま向けにWi-Fiの通信が遅い原因と、その対処法についてわかりやすく解説します。

この記事の要点

●Wi-Fiの速度は回線・ルーター・アクセスポイント・端末の性能で決まる

●アクセスポイントとの接続不良、端末数過多、電波干渉、アクセス集中(輻輳)などで通信が遅くなる

●特に業務用Wi‑Fiでは、アクセスポイントとルーターの性能や配置が通信速度に大きく影響する

●通信の最適化には、帯域制御やパケットロス対策が可能なソリューション「Tbridge」がおすすめ!

≫【法人向け】オフィス・店舗・学校の通信速度安定化が可能!Tbridgeについて詳しく見る

1.そもそもWi-Fiの仕組みとは?

Wi-Fi(ワイファイ)とは、無線LANの規格のひとつで、多くのパソコンやスマートフォンなどの端末機器(デバイス)が無線接続できるようにするための統一規格のことを指します。

従来、メーカーは独自の無線接続方式で製品を開発していたため、接続できる機器の組み合わせが限定的で不便な状況でしたが、Wi-Fiの登場により種類・メーカー問わず多くのデバイスが接続できるようになったことで、無線接続のインフラ拡大が進み、無線接続の利用が急速に普及しました。

さらに高速化した「Wi-Fi 6」や「Wi-Fi 7」については以下の記事にて詳しく説明をしているのでご覧ください。

2.Wi-Fiには何が必要?利用するために必要なものについて解説

Wi-Fiによる無線LAN通信を利用するには、次のものが必要になります。

①インターネット回線・プロバイダ

無線・有線問わず、インターネットを利用するためにはインターネットへ接続するための回線を提供するプロバイダとの契約が必要となります。

②ルーター

ルーターはインターネットのデータ通信を整理し、複数の端末にデータを適切に割り振る機器です。

複数の端末を同時に利用する際に必須であるほか、法人向けのルーターには不正アクセス防止機能も搭載されており、オフィスには欠かせないものです。

③スイッチングハブ

スイッチングハブは、LANケーブルの接続数を拡張するための機器です。有線LANの接続数を増やしたい場合や、後述のアクセスポイントを増やしたい場合は、スイッチングハブを導入することが必要となります。

家庭用のWi-Fiルーターなどでは、ルーター・スイッチングハブ・アクセスポイントが一体となったものなどが主流となっています。

④アクセスポイント

アクセスポイントは、ルーターから送られてきた通信データの電気信号を電波にして端末に発信するための機器です。これがないと電波を送受信できないため、無線LANを使うことができません。

家庭用のWi-Fiルーターなどでは、ルーター・スイッチングハブ・アクセスポイントが一体となったものなどが主流となっています。

⑤中継器

中継器は、特にオフィスなどで無線LANを使う場所が広い場合に、電波を中継して部屋の隅々まで届けるための機器です。これを設置することで、オフィス全体で無線LANを使うことができるようになります。

≫【法人・事業者専用】パソコン・ネットワークに関するトラブルを相談する

3.なぜ会社や店舗のWi-Fiは遅くなる?よくある原因

多くの方が「なぜ会社のオフィスや店舗、施設のWi-Fi通信が遅いの?」とお悩みになられていると思います。考えられる原因には以下のものがあります。

①アクセスポイントが遠い/障害物がある

アクセスポイントと端末との距離が離れていたり、壁やドアなどの障害物が多いと、電波が届きづらくなり、通信速度が遅くなります。特に、コンクリートや鉄は電波を遮りやすい性質があります。

通信速度の計測方法については以下の記事にて詳しく解説をしておりますのでご参照ください。

②同時接続している端末が多すぎる

ルーターやアクセスポイントに同時に接続できる台数には上限があります。一般的に、家庭向けの製品なら10台~20台、法人オフィス向けなら数十台などの接続端末数の上限があります。

各業種別に取り上げてみると以下の通りです。

医療・介護施設の場合

施設利用者の端末数や、スタッフが使う端末数が通信機器の接続上限を超えてしまい、通信が不安定になってしまうケースが考えられます。

ホテル・旅館の場合

こちらも宿泊客の利用端末数がルーターの接続上限を超えてしまい、通信が不安定になってしまうケースが考えられます。

上記のようにどのような業種・施設であっても各上限を超えると、通信が不安定になり、アクセスしにくい状況になってしまいます。

≫【法人向け】最大同時接続数1000台で通信速度安定化が可能!Tbridgeについて詳しく見る

③電波干渉が発生している

利用している端末の近くで電子レンジなどの電子機器やBluetoothなどを使用していると、電波干渉が発生し、ネットワークに接続できなくなる場合があります。

これは、多くの電子機器がWi-Fiと同じ2.4GHz帯の周波数帯域を利用しており、電波がぶつかり合うためです。近隣で2.4GHz帯のWi-Fiを使用している場合も同様の影響が発生します。

④ネットワーク輻輳が発生している

ネットワークの輻輳(ふくそう)とは、「多くのデータアクセスが1か所に集中して混雑している状態」のことを指します。

同じネットワーク内で多くの人が同時に大量のアクセスを試みると、ルーター、アクセスポイントなどのネットワーク機器への負荷が高まり、通信データ(パケット)が正常に送受信されず消失する「パケットロス」が発生しやすくなり、通信速度が低下します。

「ネットワークの輻輳」については、こちらの記事に詳しく書いてありますのでご覧ください。

≫【法人・事業者専用】パソコン・ネットワークに関するトラブルを相談する

4.Wi-Fiが遅いときの対処法

Wi-Fiが遅いときの対処方法について、原因ごとにご紹介します。

①中継器の設置

できるだけアクセスポイントに近い場所でネットワークを利用することが理想ではありますが、それが難しい場合は、中継器を設置することで、電波を遠くまで届けることができ、通信が改善される場合があります。

②接続上限の多いネットワーク機器の導入

ルーター・アクセスポイントへの接続端末数が多すぎる場合、機器の見直しが必要です。

法人向けのルーターやアクセスポイントは、数十名から数百名規模の接続台数に対応したものが幅広く販売されています。

オフィスの使用人数や、通信ニーズに合わせて、最適なネットワーク機器を導入することで、通信を改善することができます。

オフィスのルーターやアクセスポイントの選び方については以下の記事をご覧ください。

≫【法人向け】最大同時接続数1000台で通信速度安定化が可能!Tbridgeについて詳しく見る

③5GHz帯のチャンネル使用

電波干渉が発生している場合、Wi-Fiでよく使われている周波数帯の2.4GHz帯から5GHz帯にチャンネルを変更することで、改善される場合があります。

5GHz帯は周波数が高く距離が遠かったり、障害物がある場合は電波が弱くなるという短所がありますが、一方で他の電化製品などと電波干渉が起こりにくいため、通信を安定化することができます。

④データ伝送速度を調整する

従来、ネットワーク輻輳が発生した際の対処方法としては、余裕をもってオーバースペックなルーターを購入するか、プロバイダーの見直しを行うといった方法しか選択肢としてありませんでした。

しかし、根本的な解決策として、帯域幅を最大限活用できるように通信データ(パケット)の送信量を調整することでネットワーク輻輳を防止し、通信速度を安定化させる「Tbridge(ティーブリッジ)」という装置が開発されました。

こちらについて、次章でご紹介します。

\ 通信トラブルを根本解決したい方へ /

5.Wi-Fiの通信改善には「Tbridge」がおすすめ!

「Tbridge(ティーブリッジ)」は、Wi-Fi環境を「把握→改善→安定化」するサイクルを自動的に繰り返すことで、「速度が遅い」「よく切れる」「つながらない」といった無線LANの悩みを根本から解決する無線LAN最適化ソリューションです。

※ネットワークのパケットロスや再転送などの問題分析・改善・制御の動作を自動で繰り返すことで、端末やアプリケーションに対する再転送の影響を緩和し、均等なネットワーク環境を提供。

Tbridgeの主な機能

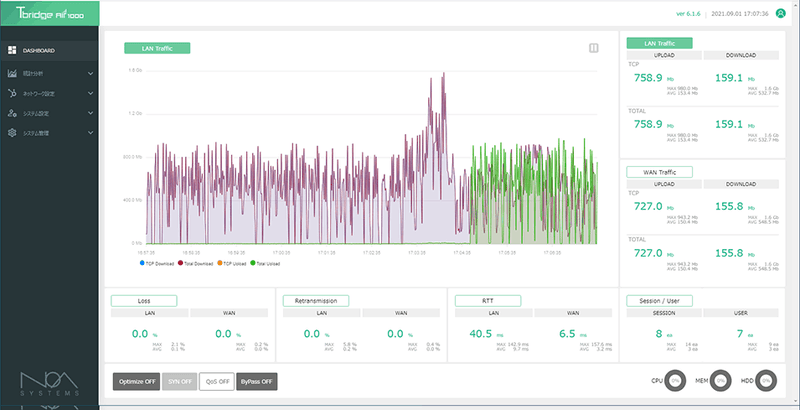

機能① 無線LANの問題をリアルタイムで可視化

「Tbridge」は、無線LANの状況をリアルタイムで数値化・グラフ化するため、現在ネットワーク内でどのような問題が発生しているかを瞬時に把握できます。

機能② 独自アルゴリズムでデータ転送を高速化

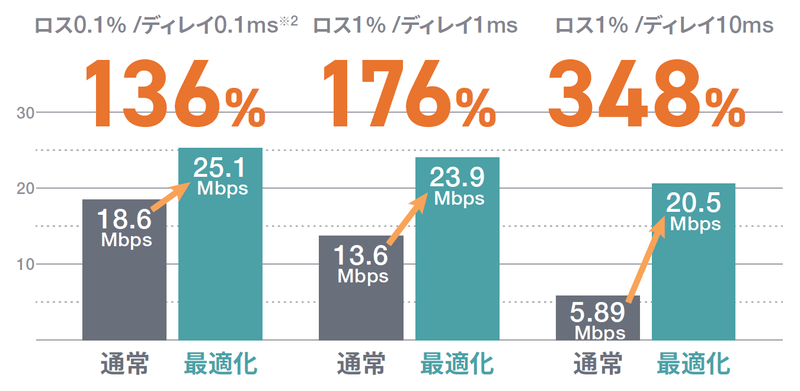

無線通信に特化した独自のTCPアルゴリズムにより、通信データ(パケット)の送信量自体を自動でコントロールし、ネットワークの輻輳を回避することができます。

パケットロス、再転送、遅延を改善し、最大約350%の通信速度向上を実現します。

実際に弊社でも検証を行った事例がございますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。

機能③ トラフィック制御で帯域の公平化

通信量の多い端末による帯域の占有を自動で抑制し、ネットワーク全体の通信を安定化させます。そのため、大容量データのやり取りがあっても、他の端末の通信速度が極端に落ちることを防いでくれます。

通信制御技術は特許取得済・導入もかんたん

「Tbridge」は、ルーターの増設やプロバイダの見直しといった「対症療法」ではなく、ネットワークの輻輳の根本原因にアプローチするのが特徴です。

その中核をなすのが、ネットワーク間の通信を中継・制御し、衝突の発生を未然に防ぐ独自技術です。仮に通信の衝突(コリジョン)が発生しても、ネットワークの渋滞をすばやく解消し、通信をスムーズに保つ設計となっています。

この革新的な技術は特許取得済み(第6145190号)のため、他の製品にはないTbridgeならではの強みです。

また導入も簡単で、既存ネットワークの構成を変更することなく、ルーターとスイッチングハブ/アクセスポイントの間に設置するだけで運用がスタートできます。

累計出荷台数2,000台以上!法人から自治体まで幅広く導入

Tbridgeは2024年でリリースから10周年を迎え、これまでの累計出荷台数は2,000台以上となっています。

オフィス・工場・病院・ホテル・学習塾といった多端末かつ高負荷な業務環境においても、安定した通信環境を実現する効果が実証されています。

また学校や自治体などの教育機関にも導入が広がっており、国内の約10%にあたる自治体の教育委員会(約170自治体・約2,000校)での利用実績があり、1人1台環境での円滑な授業運営を支えています。

「Wi-Fiが遅い」「接続が不安定」といった課題を感じている担当者の方は、ぜひ一度Tbridgeの効果をご確認ください。導入事例や技術の詳細をまとめたサービス資料を、無料でダウンロードいただけます。

≫【法人向け】最大同時接続数1000台で通信速度安定化が可能!Tbridgeについて詳しく見る