こんにちは!IT解決コラム編集部です。

オフィスの電話環境を整える上で欠かせないビジネスフォン(ビジネスホン)。

「複数の電話機で外線を共有できる便利なもの」というイメージはあっても、その詳しい仕組みについてはよくわからない、という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ビジネスフォンの仕組みについて、家庭用電話機との違いからわかりやすく解説します。

さらに、ビジネスフォンの種類や業務を効率化する便利な機能、自社に合った機器の選び方まで網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、ビジネスフォンの基本を理解し、自社に最適な電話環境を構築するための具体的なステップが見えてくるでしょう。ぜひご一読ください!

\ 新品・中古・リースに対応!サポートも充実 /

ビジネスフォンとは?家庭用電話機との6つの基本的な違い

ビジネスフォンの仕組みを理解するために、まずは最も身近な家庭用電話機との違いを知ることが近道です。

両者には大きく分けて6つの違いがあります。

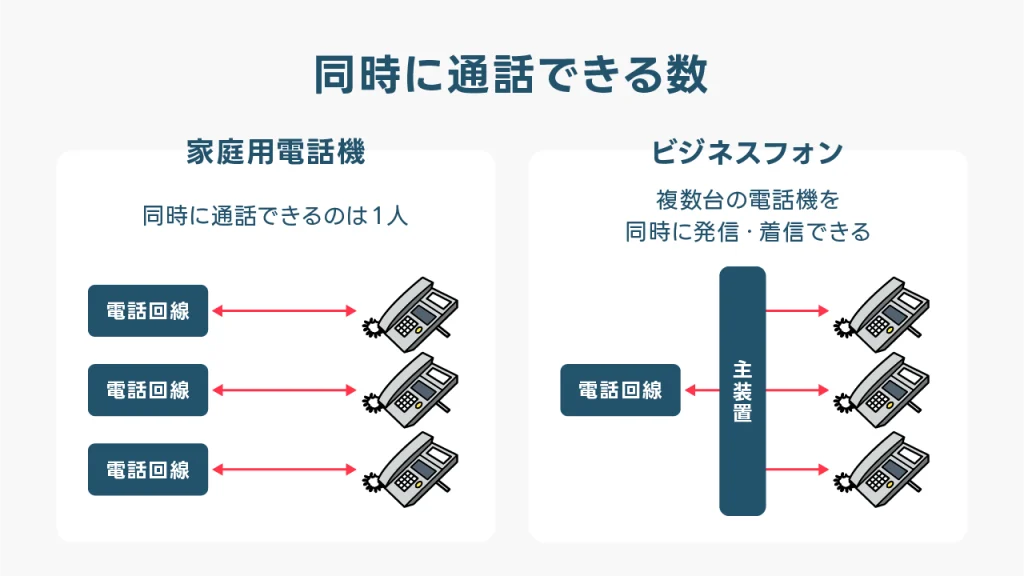

同時に通話できる回線の数

家庭用電話機は、1つの電話回線契約に対して1台の電話機を接続し、同時に通話できるのは1人が基本です。

子機が複数あっても、誰かが使っていると他の人は外線通話ができません。

一方、ビジネスフォンは電話回線を契約し、オフィス内の複数の電話機でそれらを共有できます。これにより、複数の社員が同時に異なる相手と外線通話を行うことが可能になります。

下記図解のように、ビジネスフォンでは、3名体制で電話を受けたいときに、3本の電話回線が必要なわけではなく、1つの電話回線契約で3チャネルを申し込むことで、最大3人が同時に外線通話できる、といった具合です。

司令塔の役割を果たす「主装置(PBX)」の有無

「複数の回線を複数の電話機で共有する」という複雑な処理を実現しているのが、ビジネスフォンシステムの核となる「主装置(PBX)」です。

主装置は、オフィスに引き込まれた複数の電話回線を束ね、各電話機からの発信や着信をコントロールする司令塔の役割を担っています。

家庭用電話機にはこの主装置が存在せず、電話機が直接電話回線に繋がっている点が大きな構造上の違いです。

内線通話の可否

内線通話とは、オフィス内の社員同士を、内線番号を使って無料でつなぐ機能です。

ビジネスフォンなら、部署が離れていたり、階が違ったりしても、わざわざ席を立つことなくスムーズに連絡を取り合うことができます。

外線からの電話を担当者に取り次ぐ際にも、この内線機能が使われます。拠点が多い企業でも、設定次第では拠点間を内線で結び、通信コストの削減に貢献します。

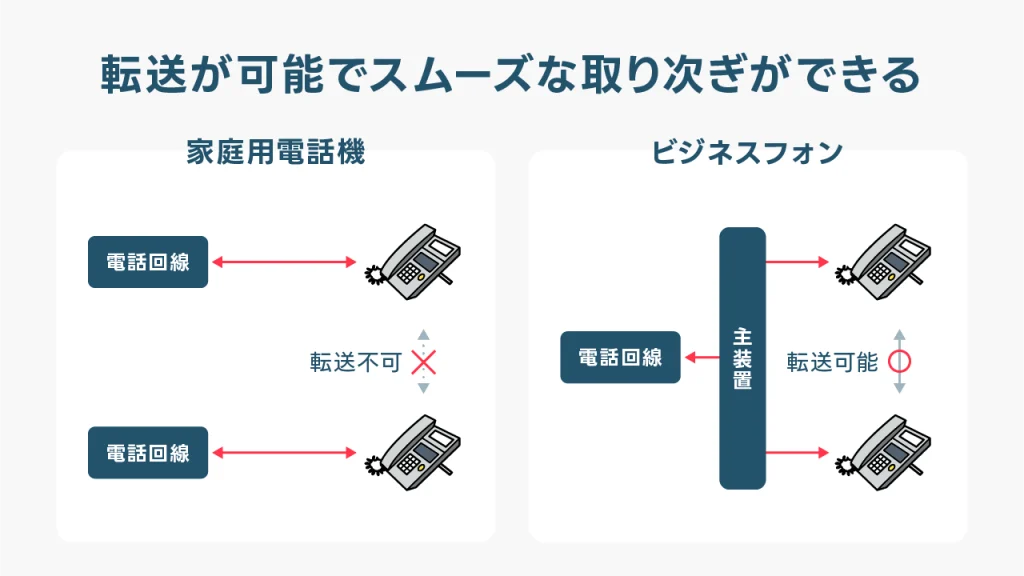

保留・転送の可否

保留機能は、通話中の外線を一時的に待機状態にする機能です。

お客様からの問い合わせ内容を確認する間など、相手に保留音を流してお待たせすることができます。

転送機能は、受けた電話を別の担当者の電話機に回す機能です。

「担当の〇〇に代わります」と、お客様に電話をかけ直していただく手間を省き、スムーズな電話応対を実現します。会社の信頼性を高める上で欠かせない機能です。

グループ着信の可否

グループ着信とは、特定の番号への着信を、あらかじめ設定した複数の電話機で同時に鳴らす機能です。

「営業部」や「お客様サポート」といった部署の代表番号への着信に使われます。

誰か一人が電話に出られない状況でも、グループ内の他のメンバーが対応できるため、お客様からの大切な電話の取りこぼしを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。

短縮ダイヤルの可否

短縮ダイヤルとは、よく電話をかける相手の電話番号を登録し、短い番号(例:「01」など)を押すだけで発信できる機能です。

全社員で共有する取引先の番号を登録する「共通短縮」と、個人の電話機によく使う番号を登録する「個別短縮」があります。電話番号の押し間違いを防ぎ、発信業務を迅速化します。

これらの機能により、電話応対の効率が向上し、コミュニケーションの円滑化が図れます。

担当者への電話の取り次ぎ、意外と手間がかかりますよね。転送機能があれば、内線でサッと繋げるのでお客様をお待たせすることがなくなります!

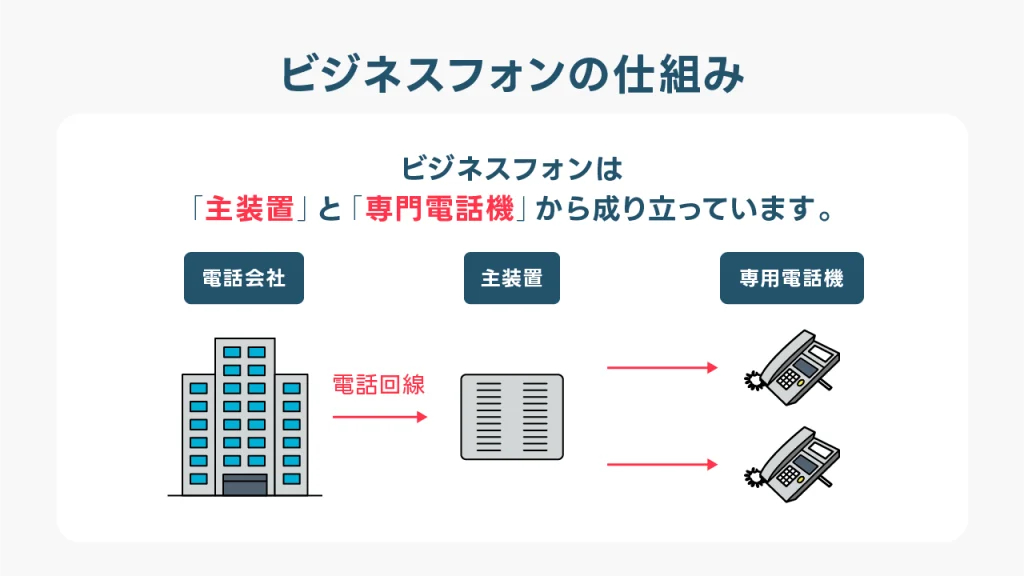

ビジネスフォンの仕組みを支える2つの主要機器

ビジネスフォンシステムは、主に「主装置(PBX)」と「ビジネスフォン(専用電話機)」という2つの機器で構成されています。

それぞれの役割を見ていきましょう。

主装置(PBX)の役割

主装置(Private Branch eXchange:構内交換機)は、ビジネスフォンシステムの心臓部であり、司令塔です。その主な役割は以下の通りです。

| 機能 | 説明 |

|---|---|

| 外線の発着信制御 | 外部からの電話(外線)の着信をどの電話機に繋ぐか、また社員が外線へ発信する際の回線の割り当てなどをコントロールします。 |

| 内線同士の接続 | 社員間の内線通話を実現するため、電話機同士を繋ぎます。 |

| 各種機能の制御 | 保留や転送、グループ着信といったビジネスフォン特有の便利な機能を制御します。 |

オフィス内の電話に関するあらゆる交通整理を行っているのが主装置だとイメージすると分かりやすいでしょう。

「主装置」は少し難しく聞こえますが、オフィス内の電話番長のような存在です!これがあるから、複数人での同時通話や内線ができます。

ビジネスフォン(専用電話機)の役割

一般的にビジネスフォンと呼ばれる電話機本体は、主装置の制御下で動作する専用の端末です。家庭用電話機とは異なり、内線や転送、保留などを行うための複数の機能ボタン(ファンクションキー)が搭載されています。

社員がボタンを操作すると、その信号が主装置に送られ、主装置が指示に応じた処理を行うことで、様々な機能が実現される仕組みです。

【図解】これで納得!ビジネスフォンの電話が繋がる仕組み

主装置と専用電話機がどのように連携して動作するのか、具体的な3つのケースで電話が繋がる流れを解説します。

ケース1:外線電話を受ける仕組み

- 着信

会社の代表番号などに外部から電話がかかってきます。 - 主装置が受信

オフィスに引き込まれた電話回線を通じて、まず主装置が着信を受け取ります。 - 電話機への振り分け

主装置は、あらかじめ設定されたルール(例:「代表番号への着信はA部署の電話機を鳴らす」など)に従い、該当する複数のビジネスフォンへ着信信号を送ります。 - 呼び出しと応答

信号を受けたビジネスフォンの着信音が鳴り、社員が受話器を取ると通話が開始されます。

ケース2:社内で内線電話をかける仕組み

- 発信

AさんがBさん(内線番号102)に内線電話をかけようと、受話器を上げて「102」をダイヤルします。 - 主装置への信号送信

ダイヤルされた番号「102」は、主装置へ信号として送られます。 - 相手先の検索と接続

主装置は、信号を受け取ると「102」が割り当てられたBさんの電話機を探し出し、AさんとBさんの電話機を内部で接続します。 - 呼び出しと応答

Bさんの電話機が鳴り、Bさんが応答すると内線通話が始まります。このやり取りは会社の内部で完結するため、通話料はかかりません。

ケース3:受けた電話を別の担当者へ転送する仕組み

- 保留

外線電話を受けたAさんが、担当のBさんに電話を取り次ぐため、電話機の「保留」ボタンを押します。 - 主装置が通話を保持

保留の信号を受けた主装置は、外部との通話を一時的に保持します。通話相手には保留音が流れます。 - 内線で担当者を呼び出し

Aさんは内線でBさんを呼び出し、電話の用件を伝えます。 - 転送操作

Aさんが電話機の「転送」ボタンを押してから受話器を置くと、主装置は保持していた外線通話をBさんの電話機に繋ぎ替えます。 - 転送完了

Bさんが受話器を取ると、外部の相手との通話が開始され、転送が完了します。

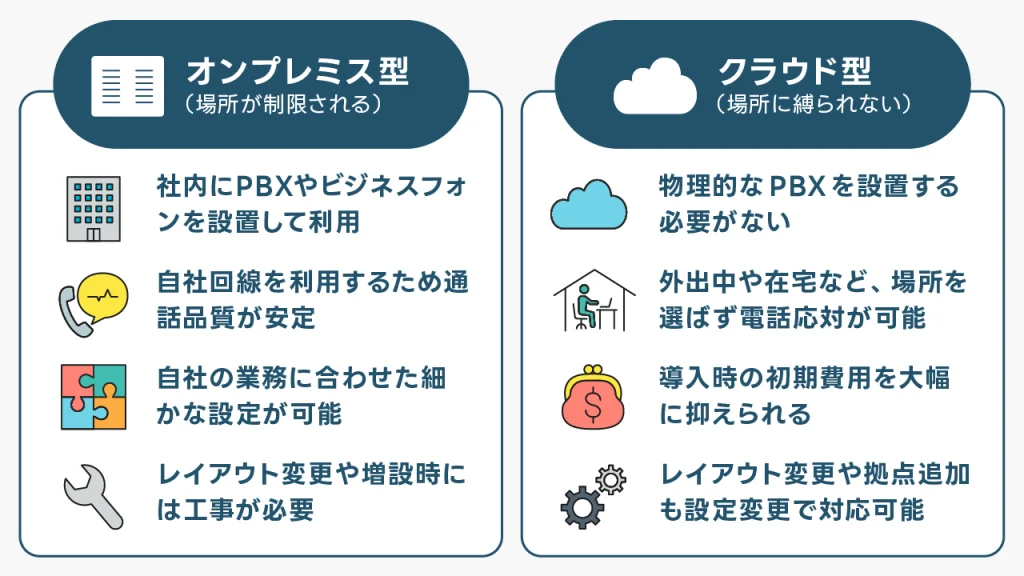

ビジネスフォンの種類は2つ!それぞれの仕組みと特徴を比較

ビジネスフォンの司令塔である主装置(PBX)ですが、その設置形態によって大きく2つの種類に分けられます。それぞれの仕組みと特徴を理解し、自社に合ったタイプを選びましょう。

オンプレミス型PBX(オンプレミス型ビジネスフォン)

社内に物理的な「主装置(PBX)」を設置し、そこから各電話機まで電話線を配線して利用する従来型のビジネスフォンです。

【メリット】

- 通話品質が安定している(インターネット環境に左右されない)

- カスタマイズ性が高く、自社の業務に合わせた細かな設定が可能

- 長年の実績があり、信頼性が高い

【デメリット】

- 主装置の購入や設置工事が必要で、初期費用が高額になりがち

- レイアウト変更や増設の際に、都度工事が必要で手間とコストがかかる

- 機器のメンテナンスや管理が必要

【こんな企業におすすめ】

通話品質の安定性を最優先する企業や、独自のシステム連携など高度なカスタマイズを必要とする企業に向いています。

クラウドPBX(クラウド型ビジネスフォン)

物理的な主装置を社内に設置せず、インターネット上のクラウドサーバーにあるPBX機能を利用する新しいタイプのビジネスフォンです。

【メリット】

- 主装置の購入が不要なため、初期費用を大幅に抑えられる

- インターネット環境があれば、PCやスマートフォンをビジネスフォンの内線端末として利用できる

- 電話機や回線数の増減が、設定変更だけで柔軟に行える

- 拠点間の内線通話も容易に実現できる

スマホが会社の電話になるのは本当に便利とお声をいただきます。外出先やテレワーク中でも会社の番号で発着信できるので、ビジネスチャンスを逃しません。

【デメリット】

- インターネット回線の品質や状況によって、通話品質が不安定になる可能性がある

- 月々のランニングコスト(利用料)が発生する

- 提供事業者によって機能やサービス内容が異なる

【こんな企業におすすめ】

初期費用を抑えて導入したいスタートアップ企業、外出やテレワークが多い企業、複数の拠点を持つ企業などに適しています。

【表】オンプレミス型PBXとクラウドPBXの比較

| 項目 | オンプレミス型PBX | クラウドPBX |

|---|---|---|

| 主装置(PBX) | 社内に物理的に設置 | クラウド上に構築 |

| 初期費用 | 高い(機器購入費・工事費) | 安い(設定費など) |

| ランニングコスト | 安い(回線利用料・保守料) | 高い(月額利用料) |

| 通話品質 | 非常に安定 | インターネット環境に依存 |

| 導入までの期間 | 長い(1ヶ月程度) | 短い(数日~2週間程度) |

| 拡張・変更 | 工事が必要で手間がかかる | 設定変更のみで容易 |

| スマホ連携 | 対応機種や追加機器が必要 | 標準機能で容易に連携可能 |

| おすすめの企業 | 通話品質重視、カスタマイズ性重視の企業 | 初期費用抑制、柔軟性重視、多拠点・テレワーク企業 |

どちらのタイプにも良さがありますね。初期費用を抑えたい、柔軟性を重視するならクラウドPBX、通話の安定性を最優先するならオンプレミス型PBXがおすすめです!

おすすめのビジネスフォンの比較

ビジネスフォンの主要メーカーはいくつかあり、それぞれ特徴が異なります。MJEではお客様のニーズに合わせて最適なメーカーをご提案可能です。

株式会社ナカヨ

中小企業向けに強みを持ち、コストパフォーマンスに優れた製品が多いのが特徴です。

企業の成長に合わせてシステムを柔軟に拡張できる設計や、直感的に操作しやすい多機能電話機、スマートフォンとのスムーズな連携機能などが高く評価されています。初期導入コストを抑えつつ、将来的な拡張性も確保したい企業に適したメーカーです。

サクサ株式会社

中堅・中小企業市場で高いシェアを誇るメーカーです。

特にセキュリティ機能に定評があり、不正アクセス防止や通話録音機能などが充実しています。また、顧客情報システムと連携するCTIソリューションなど、多様な業種の細かいニーズに応える製品ラインナップが強みです。情報セキュリティを重視する企業や、電話業務とITシステムを連携させたい企業におすすめです。

NTT株式会社

国内トップシェアを誇るブランド力と、長年の実績に裏打ちされた高い信頼性が最大の魅力です。「αZXシリーズ」をはじめとする製品群は、NTTが提供する光回線サービスとの連携を前提に設計されており、安定した通信環境を構築できます。全国を網羅する手厚いサポート体制も強みであり、導入後も安心して利用したい企業に選ばれています。

※NTTのビジネスフォンは、基本的な主装置・電話機は「東西」で同じシリーズですが、提供されるサービス内容に若干違いがある場合があります。

参考:NTT東日本、NTT西日本

ビジネスフォンの選定ならMJEに相談!

MJEでは、上記でご紹介した主要メーカーのビジネスフォンをすべて取り扱っています。

お客様の業種や規模、将来の事業計画までヒアリングし、最適な機種とプランをご提案します。機器の販売から設置工事、導入後の保守・サポートまでワンストップで対応可能ですので、安心してお任せください。

よくある質問

最後に、ビジネスフォン導入に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. PBXとビジネスフォンの違いは何ですか?

A1. ビジネスフォンは、主装置(PBX)、専用電話機、配線などを含めたシステム全体の総称です。

一方、PBXは、そのシステムの中核を担う「主装置(構内交換機)」という特定の機器を指します。PBXがあるからこそ、ビジネスフォンの便利な機能が実現できる、という関係性です。

Q2. ビジネスフォンの法定耐用年数は何年ですか?

A2. 税法上で定められている法定耐用年数は6年です。これは、減価償却費を計算するための年数であり、機器の寿命を保証するものではありません。実際の機器の寿命は使用環境にもよりますが、一般的に8年〜10年程度が目安と言われています。

Q3. リースと購入はどちらが良いですか?

A3. 一概にどちらが良いとは言えず、企業の状況によって異なります。

購入は、初期費用はかかりますが、長期的に見れば総支払額はリースより安くなります。自社の資産として計上できます。

リースは、初期費用を抑えて導入できるのが最大のメリットです。月々のリース料は全額経費として計上できるため、会計処理がシンプルになります。どちらが適しているか、専門業者に相談してシミュレーションすることをおすすめします。

導入時の費用負担は大きなポイントですよね。リースなら月々の支払いで済むので、まとまった資金がなくても最新の設備を導入しやすいのが魅力です。

まとめ

本記事では、ビジネスフォンの仕組みについて、家庭用電話機との違いから、主装置の役割、電話が繋がる流れ、そしてオンプレミス型PBXとクラウドPBXという2つの主要な種類まで詳しく解説しました。

ビジネスフォンは、今や企業の円滑なコミュニケーションと業務効率化に不可欠なツールです。その仕組みを正しく理解することは、自社に最適な電話環境を構築するための第一歩となります。

どのメーカーの、どの機種が自社に合っているのか、またリースと購入のどちらが良いのかなど、具体的な選定に迷った際は、専門知識を持ったプロに相談するのが確実です。

MJEでは、ナカヨ、サクサ、NTTをはじめとする主要メーカーの製品を幅広く取り扱い、お客様一社一社の状況に合わせた最適なご提案から、設置、保守まで責任を持ってサポートいたします。

ビジネスフォンの導入や入れ替えに関するご相談は、ぜひお気軽にMJEまでお問い合わせください。

お見積り依頼や無料相談は、24時間365日受付中!

まずはお気軽にご相談ください。