こんにちは。IT解決コラム編集部です。

ビジネスフォンの主装置とは、社内の電話まとめて制御する“司令塔”のような装置です。外線と内線の制御や複数台の電話機との接続、転送や保留といった機能を担っています。

主装置はつなげられる電話機の数や回線数によっていくつか種類があり、価格も違うことから選び方で悩む企業も少なくありません。

この記事では、主装置の仕組みや機能、価格相場、導入時に見落としがちな費用・工事内容、さらに近年注目されている「クラウドPBX」との違いまでをわかりやすく解説します。

これからビジネスフォンを導入したい、または見直したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

\ 新品・中古・リースに対応!専門スタッフが丁寧にサポートします /

ビジネスフォンの主装置とは?仕組みや役割

主装置は、一般的な家庭用電話にはない機器のため、その仕組みや構成を詳しく知る機会はあまりないかもしれません。

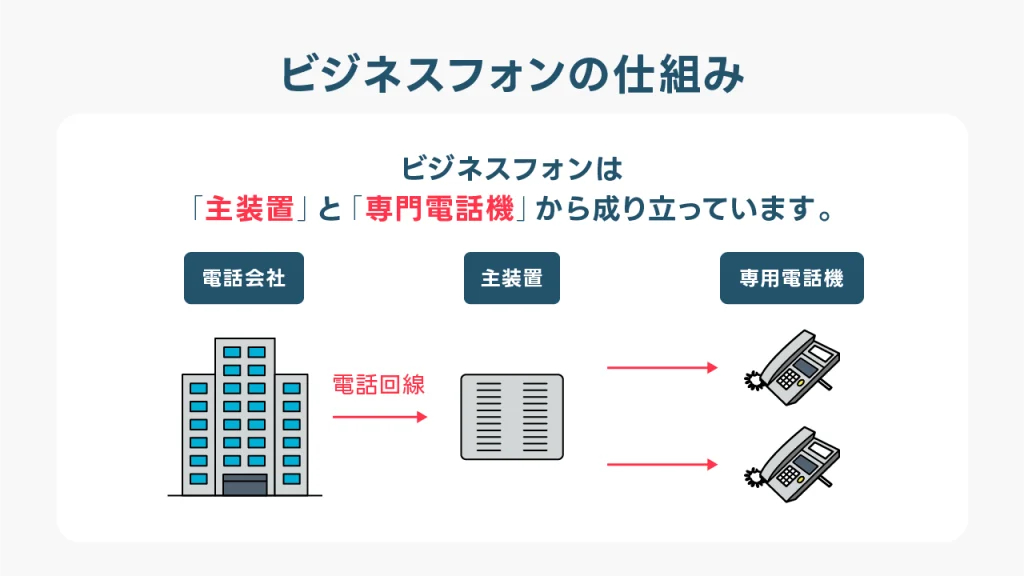

ビジネスフォンの電話システムは「主装置」と「専用電話機」の2つで成り立っています。

主装置は、会社の中の電話同士で通話する内線や、外部とつながる外線を制御する中枢の装置です。着信の振り分け、保留・転送、留守番電話、録音などの機能も、すべて主装置が管理しています。

つまり、主装置はオフィス内の電話を統括する「電話通信の司令塔」と考えるとイメージしやすいでしょう。

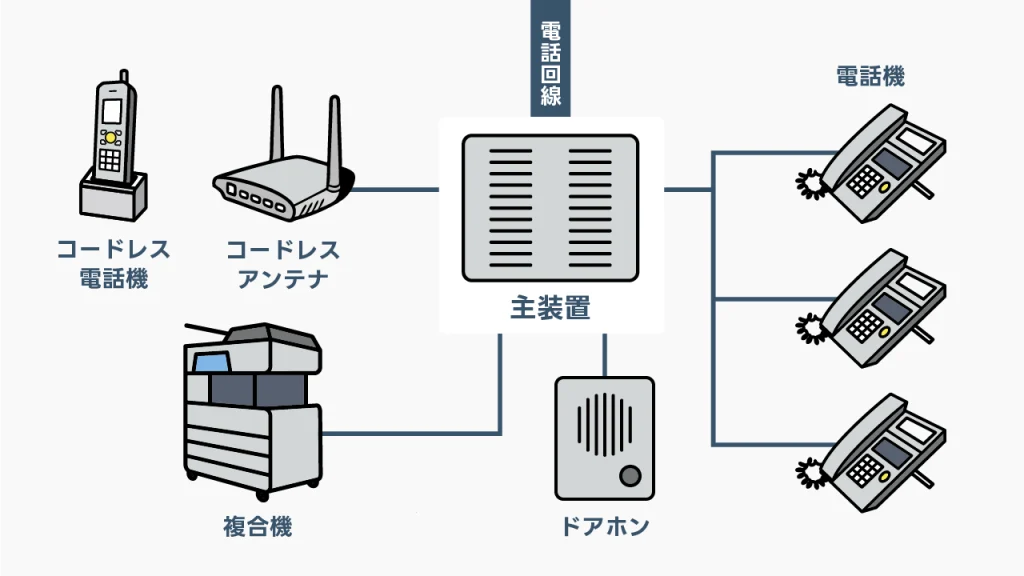

また、主装置は電話回線と、専用電話機やコードレスフォン、ドアホン、FAX(複合機)などの通信機器をつなぐ役割も担っています。主装置は、ビジネスフォンのシステムだけでなく、オフィス全体の通信機器を安定して動かすためにも欠かせない重要な装置です。

主装置はユニットで機能を拡張できる

主装置の中には「ユニット」と呼ばれる基盤が組み込まれており、これが主装置の“頭脳”として働いています。

ユニットにはさまざまな種類があり、目的に応じてユニットを組み合わせたり追加したりすることで、機能を拡張することが可能です。

たとえば、外線ユニットを増設すれば同時に使える外線の数を増やすことができ、留守番電話ユニットを追加すれば留守番電話機能を利用できるようになります。

ただし、主装置のケースに取り付けられる基板の数には上限があるため、規模が大きい場合は大規模向けの主装置を選ぶ必要があります。また、どの種類のユニットを実装できるかは、ビジネスフォンのメーカーや機種によっても異なります。

【サイズ別】主装置の価格相場まとめ

ビジネスフォンの主装置の価格は、収容する外線数や内線数、電話機の上限数によって変わります。扱える回線や電話機の数が多いほど、主装置の価格も高いです。

メーカーや機種によってサイズの呼び方はさまざまですが、 SS・S・M・Lサイズ といった形で段階的に種類が分けられています。小規模なオフィス向けから、大人数が使うオフィス向けまで、会社の規模に合わせて選べます。

| 規模 | 最大接続台数 | 主要回線数 | 主装置の価格帯 |

|---|---|---|---|

| SSサイズ | ~5台 | 2回線 | 5万~10万円 |

| Sサイズ | ~10台 | 4回線 | 10万~20万円 |

| Mサイズ | ~30台 | 12回線 | 20万~30万円 |

| Lサイズ以上 | 80台超 | 24回線 | 30万円以上 |

SSサイズの主装置は、小規模事業者に向いている、一番小さくてシンプルなタイプです。基本的な機能だけを備えています。

SサイズやMサイズの主装置は、中小企業に適したタイプです。オプションを追加することで機能を拡張することもできます。

Lサイズの主装置は、大きな会社やコールセンターのように多くの人が使う場所に向いています。たくさんの電話や通信をまとめて管理できる高性能なタイプです。大規模な運用にも十分対応します。

主装置の耐用年数について

主装置の法定耐用年数は6年です。

法定耐用年数とは、税務処理で資産を減価償却する際に使われる基準で、この期間を目安に費用として計上していくという考え方です。法定耐用年数は「税務上の目安」であって、6年を過ぎたら使えなくなるという意味ではありません。

実際の機器の寿命は7〜10年ほどだと言われています。設置環境や使用頻度によってさらに長持ちすることもあります。

ただし、多くのメーカーでは製造終了後から7年までしか、修理用の部品を保管・供給していません。この期間を過ぎてしまうと、部品がなく、修理が難しくなることがあります。

そのため、古い主装置を使っている場合は、故障などのトラブルが起きる前に新しいビジネスフォンシステムへの変更をおすすめします。

主装置とPBXの違い

主装置とよく似た機器として、PBX(Private Branch Exchange:構内交換機)があります。

「主装置」と「PBX」は、どちらもビジネスフォンを制御するための装置です。ただし、厳密には言葉の使われ方や対象とする規模に少し違いがあります。

| 項目 | 主装置 | PBX(構内交換機) |

|---|---|---|

| 機能 | 内線・外線制御、転送・保留・留守番などの基本的な通話機能中心 | スマホの内線化、PCとの接続、CTI、遠隔拠点を内線接続など高度機能あり |

| 想定規模 | 数台~数十台/単拠点中心 | 数十~数千台/複数拠点対応 |

| 主な用途 | 小~中規模オフィス向け | 中~大規模オフィス向け |

| コスト | 比較的安価 | 高め |

主装置は小~中規模のオフィス向けで基本的な通話機能に特化しています。初期導入費用や運用コストを比較的抑えられるため、コストを抑えたい企業におすすめです。

一方、PBXは大規模オフィスやコールセンター向けで、数千台規模の電話機を接続できる高度な通話管理機能や拡張性を備えたシステムです。

さらに近年では、PBX機能をクラウド上で実現する「クラウドPBX」も登場しており、「社内に機器を設置しない選択肢」も広がっています。クラウドPBXについては別の章で詳しく解説します。

失敗しない!ビジネスフォンの主装置選びのポイント

ビジネスフォンの主装置を選ぶときは、いま必要な台数や機能だけに目を向けるのではなく、数年先の業務体制や利用シーンまで見据えておくと安心です。

たとえば、社員数が増えて電話機を増設したくなったときに、拡張できない機種だと再導入が必要になることもあります。

こうした失敗を防ぐために、選定時に押さえておきたい3つの視点をまとめました。

電話機の接続台数を把握しておく

ビジネスフォンの主装置には、最大接続台数が機種ごとに決まっています。つまり、主装置ごとに「最大で何台の電話機をつなげられるか」という上限が異なっているということです。

一般的に電話機の接続可能台数が多い主装置ほど値段が高くなります。

ただ、費用をできるだけ抑えようとして、小さすぎるタイプを選んでしまうと、後から電話機を増やしたくなった際に、再び工事が必要になり、その分の追加費用がかかってしまうこともあります。

予算との兼ね合いも考える必要がありますが、主装置を選ぶときは現状の人数規模よりも少し多めに電話機をつなげられる機種を選んでおくと安心です。

業務に必要な回線・チャネル数を把握しておく

回線数やチャネル数は、「同時に何本の電話を扱えるか」を決める大切なポイントです。

この2つは混同されやすいのですが、実は違いがあります。

- 回線数:外部に通じる電話回線の本数。

- チャネル数:同時に通話できる数(外線・内線含む)。

昔のアナログ回線では「1回線=1チャネル」でしたが、現在主流の光回線では1回線で複数のチャネル数を利用できるため、回線数とチャネル数は必ずしも一致しません。

外線数やチャネル数が足りないと、電話のやりとりに時間がかかり、仕事がスムーズに進みません。お客様からの電話に出られず、大事な仕事のチャンスを逃してしまうリスクもあります。

一般的に、オフィスで必要なチャネル数の目安は従業員数の3分の1程度が理想とされています。

電話が集中する時間帯や時期、使い方を考えて選定することで、電話の取り逃しを防げるでしょう。

利用シーンに合わせた機能と拡張性をチェックする

録音や留守番電話、迷惑電話ブロック、スマホ内線機能(FMC)など、必要な機能は企業によって異なります。

導入後に機能を追加したい場合は、ユニットの増設が可能かどうかも確認しておきましょう。

| ユニット名 | 機能概要 |

|---|---|

| 外線ユニット | 外線回線の数を増やすためのユニット |

| 内線ユニット | 電話機の台数(内線数)を増やすためのユニット |

| ボイスメールユニット | 留守番電話・音声ガイダンス(IVR)などの録音機能を追加するユニット |

| CTIユニット | パソコンと連携し、着信時に顧客情報を表示するなど、業務システムと接続可能 |

今後の働き方や通信環境の変化に合わせて柔軟に対応できる主装置を選ぶことが、長期的なコスト削減にもつながります。

\ 新品・中古・リースに対応!専門スタッフが丁寧にサポートします /

ビジネスフォン導入時に必要な3つの工事

ビジネスフォンを導入する際には、必ず、工事や初期設定を行う必要があります。

ここでは、ビジネスフォンの導入時に必要となる3つの代表的な工事を解説します。

電話回線工事

ビジネスフォンで社外と通話できるようにするためには、まず、オフィスに電話回線を引き込む「電話回線工事」が必要です。主装置と公衆網(NTTなどの通信事業者が提供する回線)をつなぎ、外線の発着信が可能になります。

主に使われる回線は次の通りです。

| 回線種別 | 特徴 |

|---|---|

| アナログ回線 | 1回線で1通話まで。低コストだが拡張性に乏しい |

| ISDN回線 | デジタル回線で1回線あたり2通話可能 ※現在は新規受付終了 |

| 光回線(ひかり電話) | IP電話サービス。音質とコストのバランスが良く、企業の主流 |

工事の内容は、物件の状況によってさまざまです。

新築オフィスでは電柱から回線を引き込む工事が必要になるケースもあれば、既存ビルでは構内配線のみで済むこともあります。

また、光回線を利用する場合は、ONUやルーターと主装置を接続し、通信設定を行う工事も同時に実施されます。

電話機設置工事

回線工事が終わると、次に各デスクに電話機を設置する「電話機設置工事」を行います。

オフィスの広さや席数によって工事の規模が決まるため、事前にレイアウト図を業者と共有しておくとスムーズです。

【電話機設置工事の主な内容】

- 交換機工事:主装置に回線を収容し、設定する作業

- 電話配線工事:ケーブルを天井や床下に通し、各席の電話機まで配線する作業

- 電話機設置工事:各電話機本の設定と動作確認を行う作業

配線の処理が雑だと、足を引っかけて転倒したり、電話機が落下して壊れたりする危険があります。

見た目と安全性の両方に配慮し、ケーブルの取り回しや固定方法を丁寧に確認することが大切です。

主装置設定工事

ビジネスフォンの主装置は、購入した状態でそのまま使用できるわけではありません。

出荷された状態では、主装置の中にユニット(外線・内線・録音などを設定する基盤)がまだ組み込まれていません。主装置設定工事によって必要なユニットを取り付け、設定を行う必要があります。

この工事では、利用する電話回線の種類やチャネル数、内線番号の割り当てなど、会社ごとの運用に合わせて主装置を細かく設定します。

設定が正しく行われることで、内線どうしの通話や外線の発着信、転送、留守番電話など、すべての機能が正しく動作するようになります。

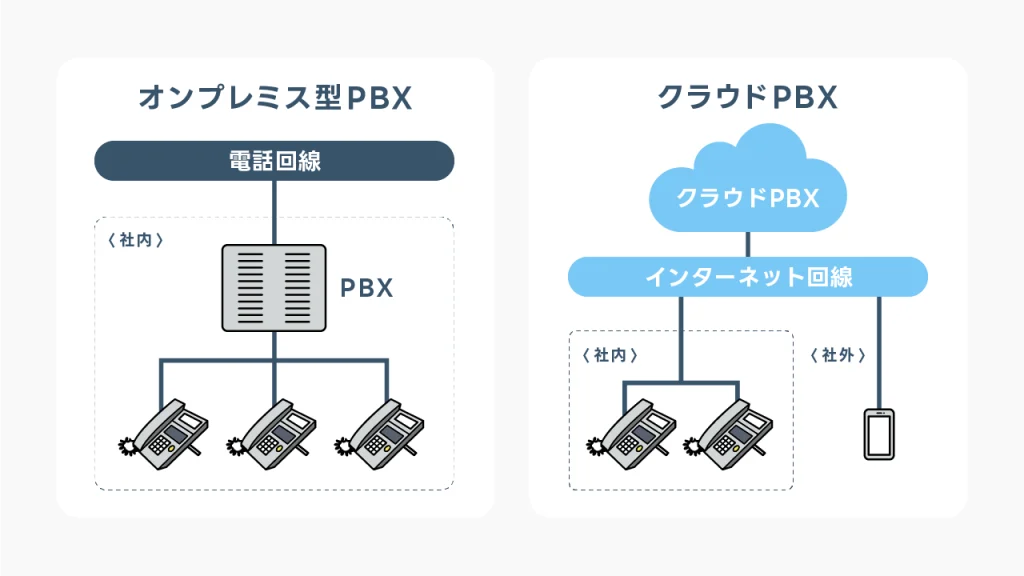

オンプレミス型とクラウドPBXの違い

従来のビジネスフォンは、主装置(PBX)をオフィス内に設置して使うオンプレミス型が主流でした。

しかし近年では、同じ機能をインターネット経由で利用できるクラウドPBXの導入も増えています。

オンプレミス型とクラウド型の違いを端的に言うと、主装置を「社内に置くか」「クラウドで借りるか」の違いです。

| 比較項目 | オンプレミス型PBX | クラウドPBX |

|---|---|---|

| 導入形態 | オフィス内に機器を設置し、配線で接続 | インターネット経由でクラウド上のPBXを利用 |

| 初期費用 | 高め(数十万円〜) | 比較的低コスト(数万円〜) |

| 工事の有無 | 機器・配線の設置工事が必要 | 基本的に工事不要 |

| 拡張性 | 物理的な増設が必要 | 管理画面で変更可能 |

| 通話品質 | 安定しており音質が良い | ネット環境に左右される |

| セキュリティ | オンプレミスで管理しやすい | ベンダー側のセキュリティに依存 |

| 利用環境 | 拠点内の固定電話が中心 | スマホやPCでも通話可能 |

オンプレ型は安定した通話品質とカスタマイズ性が強み、クラウドPBXは柔軟性と初期コストの低さが魅力です。どちらにするか迷われている場合はお気軽にご相談ください。

\ ビジネスフォンのことならお任せください! /

ビジネスフォンのおすすめメーカー3選

ここまでビジネスフォンの主装置について解説してきましたが、いざ導入するとなった場合、「どのメーカーを選ぶべきか」で迷うご担当者も多いのではないでしょうか。

各メーカーには、標準機能の充実度や、業種に特化したモデル展開、大規模オフィス向けの拡張性など、それぞれ強みがあります。

ここでは、主要メーカー3社(サクサ・ナカヨ・NTT)を取り上げ、それぞれの特徴をご紹介します。

サクサ(SAXA)

サクサ(SAXA)は、ビジネスフォンや火災通報システムなどを手がける日本国内の通信機器メーカーです。

一般的な知名度こそ高くありませんが、NTTなど大手メーカー向けにOEM(受託製造)を行ってきた実績があり、製品開発の信頼性には定評があります。

サクサのビジネスフォンは「コンパクト設計」と「高コスパ」が特徴です。中小企業はもちろん、医療・福祉施設や店舗など、幅広い業種で導入されています。

サクサの特徴

- 社外でも会社番号での発信や内線呼び出しができる、スマホ内線化機能(「MLiner」アプリ)

- 侵入者を感知するセーフティ機能(人感センサー対応)

- ディスプレイの視認性やボタンの押しやすさが考慮されたユニバーサルデザイン

- 防水・防塵対応のコードレス端末など、病院や工場でも使いやすい

- 価格帯と機能構成に優れており、コストパフォーマンスが高いと評価されることが多い

サクサのおすすめ機種:PLATIAⅢシリーズ

PLATIAⅢは、法人向けに開発された多機能電話機で、サクサの代表的なビジネスフォンです。

おすすめ機能は以下の通りです。

スマホを内線電話に!スマホ内線化アプリ「MLiner」

専用アプリ「MLiner」を利用することで、社外でも会社の電話番号で発信や、会社にかかってきた電話の内線呼び出しができます。

通話は携帯回線を使うため、インターネット接続が不安定でも高品質な音声が確保されます。Wi-Fiが弱い場所でも音声が途切れにくく、ストレスのない会話を維持できるのが強みです。

- 外出先やテレワーク中でも、オフィス電話と同じ感覚で通話が可能

- アプリからの発信時に、会社の番号とスマホの番号を選べる

- 着信履歴の確認や会社の電話帳利用もスムーズ

- 複数スマホへの同時転送もできるため、取りこぼしを防げる

音声ガイダンスを自社で簡単に作れる「らくらくGuidance」

音声合成サービス「らくらくGuidance」を利用すれば、オリジナルの応答メッセージを簡単に作成できます。これまでのように自分で録音する必要はなく、テキストを入力するだけで音声ファイルの自動生成が可能です。

年末年始・夏季休業の案内、留守番応答など、シーンに合わせて使い分けることもできます。

- テキスト入力だけで自動音声を生成

- 留守電やIVR(自動応答)にも活用可能

- 面倒な録音・編集作業が不要に

ナカヨ(NAKAYO)

ナカヨ(NAKAYO)は、医療機関や宿泊施設といった業種を中心に、多くの導入実績を持つ国産メーカーです。

現在も日立ブランドへビジネスフォンをOEM(受託製造)しており、開発力と品質の信頼性は業界内でも高く評価されています。

ナカヨのビジネスフォンは小規模構成でも無駄なく運用できる柔軟性と、視認性・操作性に配慮した設計がユーザーからも支持されています。

ナカヨの特徴

- 医療機関・宿泊業での導入実績が豊富

- 最小構成でもしっかり使える設計でコストを抑えやすい

- 操作パネルの視認性が高く、誰でも使いやすい

- NYC-iFシリーズはグッドデザイン賞(2013年)を受賞

ナカヨのおすすめ機種:NYC-Xシリーズ

ナカヨのNYC-Xシリーズは、多様な働き方に対応できる柔軟性と拡張性を備えたビジネスフォンです。

おすすめ機能は以下の通りです。

スマホでオフィスの電話を使える「どこでもでんわ」

「どこでもでんわ」機能を使えば、スマートフォンがそのまま内線電話として使えるようになります。

外出中でも取引先からの着信に直接応答することができ、また、スマホから会社の電話番号・通話料金で発信することもできます。

スマホ1台で社内と同じ通話環境を実現できるため、場所に縛られず効率的な働き方が可能になります。移動が多い現場職や営業職の方にも最適です。

- スマホから会社の電話番号での発着信が可能

- 外出中でも内線転送や通話履歴の確認ができる

- 回線ボタンや各種機能ボタンも使用できる

留守中も安心のボイスメール(通話録音&リモートアクセス)

スマホの通話も含めて、外線電話をまるごと録音できるボイスメール機能を搭載しています。必要に応じて通話をさかのぼって保存できる「戻って録音」や、外出先からも利用できる「伝言メモ」など、柔軟な使い方が可能です。

また、自動オペレータ機能による音声ガイダンスや簡易IVRにも対応しているため、不在時でも転送先を設定しておくことで、自動応答により担当者に転送し対応することができます。

- 外線通話をまるごと自動録音

- 「戻って録音」で重要な内容もさかのぼって保存可能

- 自動応答・IVRで不在時もスムーズに着信対応

NTT

NTTは、全国の企業や官公庁で広く導入されている国内最大シェアのビジネスフォンメーカーです。

通信インフラ全般を手がけるNTTグループの技術基盤を背景に、信頼性・安定性・サポート体制の3拍子が揃った製品を提供。地方拠点や複数オフィスを抱える企業にとっても、販売網・保守網の広さは大きな安心材料となっています。

NTTの特徴

- 最大576台まで接続可能なαZXⅡシリーズなど、幅広い規模に対応

- スマートフォンを内線化でき、社外でも会社番号での発着信が可能

- 全国に保守体制を持ち、導入から運用サポートまで一貫対応

- 国内シェアが高く、中古市場での部材確保や入れ替えもスムーズ

NTTのおすすめ機種:αZXⅡシリーズ

NTTのビジネスフォン「αZXⅡ」シリーズは、テレワークや外出が多い場合に役立つ機能が充実しています。

おすすめ機能は以下の通りです。

スマホで会社の電話番号を使用できる

αZXⅡでは、スマホを会社のビジネスフォン代わりに使うことができ、会社の電話番号で発着信が可能です。テレワーク中にスマホから発信した際にも取引先には会社番号が通知されるため安心して利用でき、スマホ側に通話料がかからない点もメリットです。

また、スマホに内線番号を付与できるため、会社にかかってきた電話の取り次ぎも対応する内線番号をダイヤルするだけで簡単です。

- オフィス電話からスマホへの取り次ぎがスムーズ

- 着信番号表示機能もあり

- テレワーク中でも会社の電話番号で発信できる

※スマートフォンとの連携には、αZXⅡに加えモバイル内線アダプタ「MB510」が必要です。

悪質な営業電話や国際着信を自動で迷惑電話ブロック

トビラシステムズ社の迷惑電話リストと連携し、業務を邪魔する着信を自動で拒否できます。

対応不要な電話の処理に時間を取られず、スタッフが本来の業務に集中できます。対応にはライセンス契約が必要ですが、その価値は充分にあります。

- 業務に支障をきたす営業・勧誘電話の着信をカット

- 国別に着信制限もでき、海外からの不要なコールもシャットアウト

主要3メーカーの比較まとめ

各メーカーにはそれぞれ異なる強みがあります。

- サクサ:NTTのOEMも担う実力派メーカー。コスパの良さに定評あり。

- ナカヨ:医療機関や宿泊施設などの業種で人気。日立へOEM供給も行い信頼性が高い。

- NTT:国内シェア1位。知名度と信頼性抜群で、官公庁等で広く導入。

どのメーカーが最適かは、オフィスの規模や用途、将来的な拡張性などによって異なります。製品スペックだけでなく、導入後の使いやすさや保守対応のしやすさも考慮したうえで選ぶことがポイントです。

MJEでは、サクサ・ナカヨ・NTTをはじめとする主要メーカーをすべて取り扱っており、お客様のご要望に合わせて最適な機種・構成をご提案できます。

「何を選べばいいかわからない」「違いを比較して決めたい」などのお悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。用途・規模・ご予算に応じて、最適なプランをご案内いたします。

\ 新品・中古・リースに対応!専門スタッフが丁寧にサポートします /

まとめ

ビジネスフォンは、業務効率や社内外のコミュニケーションの基盤です。機種や機能だけでなく、メーカーごとの対応範囲やサポート体制にも目を向けることで、導入後のトラブルを防ぎやすくなります。

とくに法人での導入を考えるなら、オフィスの規模や業種に合っているか、将来的な拡張にも対応できるかを事前に確認しておくと安心です。改めて本記事の要点を以下に整理しました。

● 主装置とは、オフィス内外の通話を制御する中枢機器のこと

● 主装置は高額なため、将来の人員増加も考慮して選ぶと失敗しにくい

● ビジネスフォンの設置には専門業者による工事が必要なため、工事費もかかる

● コストを抑えたい場合はクラウドPBXもおすすめ

もし検討する場合は、各メーカーの強みを知ることで、オフィスの規模や業務のスタイルに最適な選択がしやすくなります。

はじめてビジネスフォンを導入する企業や、どの機種・メーカーが合うか迷ったら、販売・設置・保守まで対応できる業者に相談しましょう。

お見積り依頼や無料相談は、24時間365日受付中!

MJEでは、ビジネスフォンの主要メーカー全てを取り扱い、新品・中古・リースなど多様な導入方法に対応しています。

ご予算や業務内容に応じた柔軟なご提案が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。